長年の取り組みにもかかわらず、日本で有機農業は広がっていない。推進の鍵を握るのは学校給食だ。

地域の魅力高めて農業も振興

日本における有機農業の取り組みは、自然農法の実践を含めると80年以上にも及び、その歴史は長い。生産者と消費者による提携や有機農産物を専門に扱う流通事業体の登場、生協による産直の取り組みなどによって社会的な広がりを見せた。その後、1999年にJAS法が改正され、2001年4月から有機JAS認証制度の運用が始まった。06年12月には「有機農業の推進に関する法律(有機農業推進法)」が成立し、有機農業を振興する体制が整った。

ところが、現状では有機農業は大きく広がっていない。農林水産省の「有機農業をめぐる事情」によると、耕地面積に対する有機農業の割合(20年時点)は、イタリア16.0%、ドイツ10.2%、スペイン10.0%、フランス8.8%と欧州で高い割合を示す中、日本は0.6%にとどまり、世界平均の1.6%を下回っている。また、農水省『20年農林業センサス』より新たな把握事項として追加された「有機農業の取り組み状況」によると、有機農業に取り組んでいる面積は全体の3.6%、経営体数は6.4%である。

21年5月、農水省は「みどりの食料システム戦略(通称・みどり戦略)」を策定し、50年までに「農林水産業の二酸化炭素(CO2)排出量の実質ゼロ化」「化学農薬の使用量半減」「化学肥料の使用量3割減」「有機農業を全農地の25%(100万ヘクタール)まで拡大」という目標を掲げた。だが、みどり戦略への懸念も大きい。有機農業を拡大する手法としてドローン技術やAI(人工知能)、ICT(情報通信技術)など、スマート技術の活用によって生産性を向上する「技術のイノベーション」を重視し、産業政策に傾斜してしまう可能性が大きいからだ。

描かれぬ拡大の道筋

現状を見る限り、数字だけを追い求める結果論に陥らず、有機農業を広げていくプロセスを一つ一つ具現化していくことが必要ではないだろうか。みどり戦略ではその姿が描けていない。「本当に実現できるのだろうか」と誰もが懐疑的になってしまう一因がここにある。

みどり戦略の柱のひとつに「オーガニックビレッジ事業」がある。市町村主導でオーガニックビレッジを創設し、地域ぐるみで有機農業を広げていく方針だ。市町村で「有機農業実施計画」を策定し、オーガニックビレッジ宣言を行う市町村数を25年までに100、30年までに全国の約1割(約200)以上を目指している。

この目的は、地域の中で生産から流通、消費の連携をつくり、生産者が有機農業に取り組むことができる環境の整備、すなわち有機農業を軸にしたローカル・フードシステムを構築することにある。近年注目されている「学校給食の有機化(地場有機農産物の供給)」についても明記された。

70~80年代という早い段階から有機農業を広げてきた地域では、学校給食への供給にも取り組んでいる。福島県喜多方市熱塩加納町、島根県吉賀町(旧柿木村)、愛媛県今治市などだ。00年代以降、特に10年代からは、行政主導による広がりが見られる。この場合、当初から有機農業と地域農業の振興、地域づくりとの接点が強く意識され、行政の施策を通じて、一から有機農業に取り組み始める例も多い。千葉県のいすみ市や木更津市、長野県松川町、大分県臼杵市などだ。

いすみ市では、米価の下落や農家の高齢化と減少、遊休農地の増大、里山の荒廃、景観の悪化などを背景に、環境保全や生物多様性に富んだ魅力的な地域づくりを目指し、12年に「自然と共生する里づくり連絡協議会」を設立した。その活動の一環で、13年から有機農業の取り組みを開始した。

14~16年に有機稲作モデル事業を実施し、NPO法人「民間稲作研究所」(栃木県上三川町)の指導のもと、栽培研修会を実施した。15年から試験的に学校給食への有機米の供給を開始し、18年度には全量供給を実現した。その後、学校給食以外への販路拡大、有機野菜の供給へと展開している。

松川町でも同じように農家の高齢化と減少から、特に遊休農地の増大が課題として認識されていた。20年4月に町が策定した総合計画の全体テーマは、持続可能な地域づくりで、持続可能な農業の推進を掲げている。同12月には、「松川町ゆうきの里を育てよう連絡協議会」が設立された。

19年度から学校給食への供給について協議を重ね、20年度からは生産者が遊休農地を借りて学校給食で使用する主要5品目(ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、ネギ、米)を栽培する実証圃場(ほじょう)を設置。公益財団法人「自然農法国際研究開発センター」(長野県松本市)の指導のもと、栽培研修会を実施した。

20年7月からは実証圃場で収穫した野菜、米を学校給食に供給している。学校給食用に出荷する「松川町ゆうき給食とどけ隊」が生産した有機食材の使用割合は、21年度時点で主要5品目について全体の28.1%に達した。今後も実証圃場として遊休農地を活用し、有機農業を広げていく予定だ。

いすみ市や松川町では、地域政策のひとつとして学校給食と有機農業を位置付け、地域づくりを進めている。外部の研究機関と連携し、栽培研修会などを実施しながら一から担い手を育て、その地域に合った有機農業技術を共有している点も特徴だ。

担い手の育成も

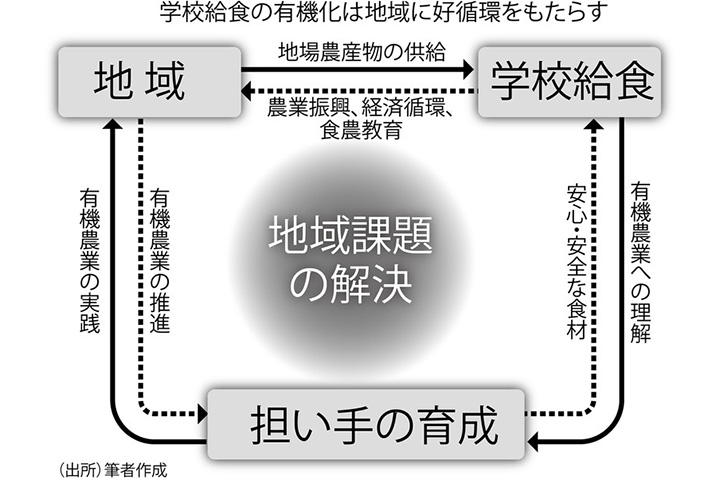

学校給食への地場農産物の供給は、地域農業と子どもたちの食卓をつなぎ、農業振興、経済循環、食農教育という効果をもたらす。そして、学校給食の有機化は、こうした食と農のつながりを土台に二つの循環を生み出しながら、農業の担い手を育て、地域づくりの充実化へと発展させていく可能性がある。

地域にとっては、持続可能な農業を推進するきっかけになり、同時に自然環境や生物多様性、土壌など地域資源・環境の保全に寄与する。学校にとっては、子どもたちへの安心・安全な食材の供給、農家との交流や農業体験などの教育ができ、保護者や地域住民から学校給食への支持も広がる。その結果、農業振興や経済循環がさらに進み、遊休農地の解消など地域課題の解決にもつながれば、有機農業への理解はより一層広がる。

このように、学校給食は地域に有機農業を広げていく起点になる。このプロセスにおいて、地域の中で有機農業への理解が醸成され、さらなる持続可能な農業の推進という好循環が生まれる。対外的にも学校給食の有機化、有機農業の推進が地域の魅力として注目を集め、「有機の里づくり」として定着すれば、学校給食以外の販路拡大、都市農村交流などにもつながるだろう。

小口広太(おぐち・こうた)

千葉商科大学人間社会学部准教授。1983年長野県出身。博士(農学)。明治学院大学国際学部卒業、明治大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得退学。日本農業経営大学校専任講師などを経て、21年4月から現職。専門は地域社会学、食と農の社会学。

【転載】週刊エコノミスト Online 2023年1月30日「好循環生む学校給食への地場有機農産物の供給」小口広太

(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230207/se1/00m/020/004000c)

この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

関連リンク