援農ボランティアに支えられる都市農業。だが、住民と農業とのつながりは、まだまだ希薄だ。

希薄なつながり 縮まらぬ距離

2015年に制定された都市農業振興基本法では、都市農業への評価が「多様な機能の発揮」という言葉で示された。対応すべき政策課題として、「国土保全」などに加え、「防災」「農作業体験・学習・交流の場の提供」「農業に対する理解醸成」が新たに加わった。とりわけ、体験・学習・交流を通じた農業への理解醸成は、消費者との距離が近い都市農業固有の機能として期待されている。

その代表的な取り組みが「市民農園」「農業体験農園」「援農ボランティア」である。市民農園は、主に自治体や農家が開設し、利用者が小区画を借りて自由に栽培する。農業体験農園は、農家が農業経営の一環として開設し、道具、種・苗、肥料などを準備して、プログラムに沿って指導する。利用者は、体験料と収穫物の購入費用として代金を支払う。援農ボランティアは、都市住民が経営を維持・発展させたい農家の下で継続的に農作業を行い、サポートする取り組みである。

頼られるボランティア

この中でも、援農ボランティアは、農業経営に直接関与する分、他と比べて農家、生産現場との距離が近い。しかも、都市農業への貢献を動機に活動している人が多く、活動前に事前講習などを受け、栽培技術や農業への理解を深めた上で現場に出ている。受け入れ農家も援農ボランティアの存在を前提に日々の作業を行う。その位置付けは、農業経営を支える「パートナー」である。

東京都では、1990年代後半以降、自治体が主導し、JAと連携しながら援農ボランティアの育成とマッチングを制度として広げた。そのきっかけは、都が開始した「援農システム推進事業」で、96~97年度の2年間、国分寺市と八王子市でモデル事業を実施した。その後、援農ボランティア制度を導入する自治体が増加し、その数は半数にのぼる。

国分寺市は、87年に決定した「長期新基本構想」で「農のあるまちづくり」を目標に掲げた。そのひとつとして、92年度から農業体験を通じて「都市農業の良き理解者」を育てることを目的に「国分寺市市民農業大学」を開講した。市の経済課担当者の言葉を借りれば、修了生は「国分寺の農業の応援団」になっているという。

募集人数は30人(市内在住者限定)で受講期間は4~12月、作業日は週3回である。受講生には、市が農家から借りた実習専用の圃場(ほじょう)を準備し、講師の農家が農業の基礎を一から指導する。

野菜栽培がメインで、耕運、土づくりや種まき、定植、支柱立て、収穫などを行う。その他にも、植木、鉢花、果樹の実習が2回ずつ、座学が作目ごとに1回ずつある。出席率30%以上の受講生には、修了証書が授与される。この修了要件は、週1回からでも気軽に農業に親しむ機会を提供する狙いがある。平日と土・日曜日に作業日を設定し、受講生の多様なニーズに応えている。これまで受講生の9割以上が修了している。

市民農業大学を開講後、都の要請を受けて前述のモデル事業を実施し、98年度から市単独で「援農ボランティア推進事業」を開始した。援農ボランティアとして活動するための条件は、市民農業大学の修了と援農技術習得講座の受講である。習得講座は、援農ボランティア認定に必要な特別講義という位置付けである。市民農業大学修了生の大半が習得講座を同時に受け、援農ボランティアとして認定を受けている。

講座内容は「実習」「座学」「体験」に分かれている。実習は、習得講座用に別日程を設けるのではなく、市民農業大学の受講で一定条件達成できる。座学と体験は、習得講座独自の講座で、土・日曜日に3回ずつ実施している。座学は、援農ボランティアの意義と心構えを学び、体験では受け入れ農家で2時間ほど作業を行うことで、援農の具体的なイメージをつかむ。出席率70%以上の受講生には、認定証が交付される。認定を受けると、全員が援農ボランティアとして登録し、希望者が活動する。

毎年2~3月にかけて、市の経済課担当者が援農ボランティア側の日程を調整した上で、集まった情報を受け入れ農家の窓口であるJAに提供し、マッチングを行う。通年で活動することが基本になるため、自宅から近い農家をマッチングの前提条件にしている。3月上旬に援農ボランティアと受け入れ農家の顔合わせ会を行い、4月から活動を開始する。活動日数や期間、内容などは、両者の話し合いで決めている。

援農ボランティアは新規活動者、辞退者が入れ替わりながら補充され、毎年80人前後が活動している。受け入れ農家数は20軒ほどである。長年同じ受け入れ農家で継続している援農ボランティアが多い。労働力の補充や確保、負担軽減という効果が見られ、生産量や販売額の増加、労働意欲の向上、経営規模の拡大など経営の発展や新たな展開も見られる。受け入れ農家にとって、援農ボランティアは欠かせない存在になっている。

無関心層も一定数

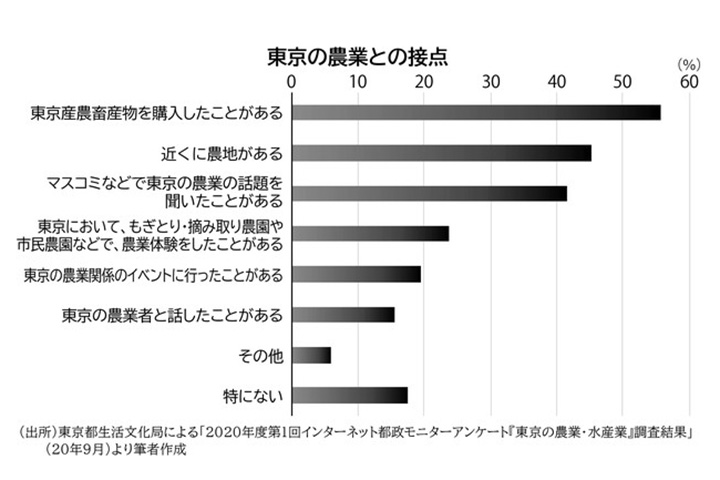

都市農業は、混住化を生かした消費者との一体的な関係性を大切にしている。東京都生活文化局のアンケート調査によると、「東京の農業との接点」について「東京産農畜産物を購入したことがある」が55.7%で最も多い。都市であっても地元の農産物は身近で、地産地消という特徴が見える。

一方で、「東京において、もぎとり・摘み取り農園や市民農園などで、農業体験をしたことがある」は23.7%、「東京の農業者と話したことがある」は15.4%と全体的に低くなる。「特にない」も17.4%で、無関心層も一定数存在する。

都市住民と農業・農地、農家とのつながりはまだまだ希薄で、物理的な距離が近くても、人間的な距離は縮まっていない。「顔が見えているようで見えていない」のが都市農業の現状でもあり、課題である。

この点については、都市農業にアクセスできる層が限られていることがひとつの要因として考えられる。援農ボランティアは、農作業や座学など事前講習を条件にしている場合が大半で、学生や現役世代は継続的な参加が難しい。市民農園や農業体験農園は、日々の管理作業などが必要で、農業体験農園の場合は利用料金も負担になる。そのため、時間的・経済的な制約から一歩踏み出すのに、ちゅうちょしてしまう人も多いだろう。そうなると、参加者はおのずと限られてしまう。今後は、広範な層の都市住民を気軽に都市農業の現場に呼び込む仕掛けと仕組みづくりが求められる。

小口広太(おぐち・こうた)

千葉商科大学人間社会学部准教授。1983年長野県出身。博士(農学)。明治学院大学国際学部卒業、明治大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得退学。日本農業経営大学校専任講師などを経て、21年4月から現職。専門は地域社会学、食と農の社会学。

【転載】週刊エコノミスト Online 2023年4月17日「都市農業に住民の呼び込みを」小口広太

(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230425/se1/00m/020/005000c)

この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

関連リンク