存在価値が見直されている都市農業。守り、未来につなげるには、どうしたらいいのか。

減少食い止める制度設計の議論を

1950年代半ばから始まる高度成長期以降、3大都市圏への急速な人口移動が起こった。東京圏への人口集中は現在も続き、総人口の3割近くを占めている。そのような人口や建物などが集中し、都市的土地利用が進んだ地域で営まれている農業が都市農業だ。

バブル期には開発圧力

68年に制定された「新都市計画法」は、都市計画区域を市街化を図るべき市街化区域と、市街化を抑制すべき市街化調整区域に線引きし、市街化区域内にある農地は「宅地化すべきもの」とした。市街化区域内の農家は、固定資産税の宅地並み課税や高額な相続税という問題に直面したが、相続税納税猶予制度や長期営農継続農地制度の創設によって、一定の条件を満たすことで猶予された。その後、バブル経済期に地価高騰が起こると、都市農地がその原因とされ、開発圧力が強まった。いわゆる「都市農業バッシング」である。

91年の長期営農継続農地制度の廃止や生産緑地法改正(92年に施行)により、3大都市圏の特定市(東京都23区、横浜市など)では、市街化区域内で農地を保全する「生産緑地」と、従来どおり宅地化を進める「宅地化農地」のどちらかへの選択を迫られた。

生産緑地の指定を受けないと、農地並みの課税や相続税の納税猶予制度など優遇措置が適用されず、重税の支払いを強いられることになった。それを避ける条件が生産緑地を農地として管理しなければならない営農義務で、「第三者に売れない・貸せない」「アパートやマンションが建てられない」「お金を借りられない(担保にもならない)」という厳しい制約が課せられた。また、その期間は生産緑地の指定から30年、または所有者の終身というものであった。

ところが、バブル経済が崩壊して低成長期を迎えると、90年代後半以降、食の安全や環境保全、ライフスタイルの見直しなどを背景に、都市農業にも温かいまなざしが向けられるようになった。2015年4月には「都市農業振興基本法」が制定され、都市農地の位置付けは従来の「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと、その存在意義が見直された。

存在感増す生産緑地

市街化区域内農地(3大都市圏の特定市)の動向を見ると、92年時点で生産緑地は1万5109ヘクタール(国土交通省調べ)、宅地化農地は3万628ヘクタール(総務省「固定資産の価格等の概要調書」)であった。多くの農家が生産緑地の指定を受けない選択をしたが、一方で指定を受けた農家は厳しい条件を受け入れながらも、農地を守り、農業を継続した。

現在は、生産緑地が1万1837ヘクタール(21年)、宅地化農地が1万3ヘクタール(20年)である。市街化区域内の農地は半減し、そのうち宅地化農地が3分の1に減少した。生産緑地の占める割合が大きくなり、存在感が増している。

都市農業振興基本法の制定以降、都市農地に関する法制度も目まぐるしく変化している。17年6月の生産緑地法改正で、生産緑地の面積要件緩和や行為制限の緩和(農産物直売所や農家レストランなどの設置可)、特定生産緑地制度の創設が認められた。18年9月には「都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)」が成立して生産緑地の貸借がしやすくなり、非農家出身者が生産緑地を借りて独立就農するケースも生まれている。

生産緑地の約8割が92年に指定を受けているため、指定から30年後の22年に厳しい営農義務が外れ、所有者は自治体に買い取りを申し出ることが可能になった。生産緑地が売却されるのか、維持されるのか。「22年問題」として関心を集めたのは記憶に新しい。特定生産緑地制度は、所有者の申請によって生産緑地の買い取り申し出が可能となる時期を10年延長でき、生産緑地を維持していく方向性が打ち出された。

国土交通省は、92年指定の生産緑地を有する自治体を対象に、特定生産緑地の指定意向について公表している(面積ベース、22年6月末時点)。その結果、指定済み・見込みの生産緑地は89%、指定意向がない生産緑地は10%、現時点で指定の意向が未定などのケースが1%であった。割合の高さは、行政、農協、農業委員会などが早くから説明会を開催し、制度への理解を促した成果といえる。

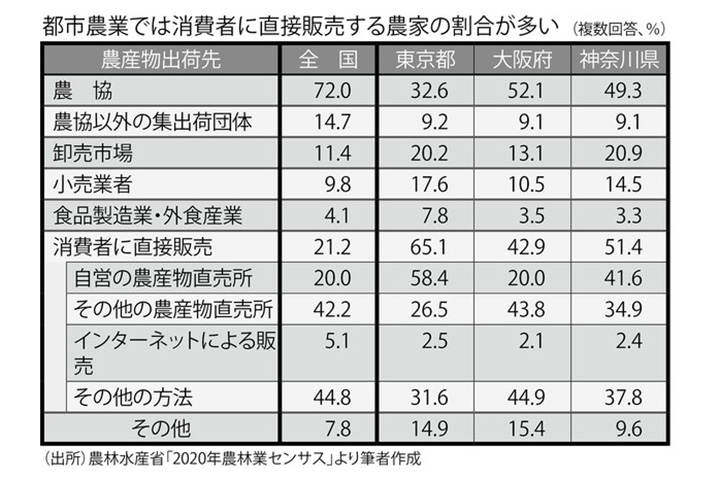

農林水産省「20年農林業センサス」で農産物の出荷先を見ると、「消費者に直接販売」する農家の割合が多い(表)。これは地産地消の広がりを示している。混住化を生かした消費者との一体的な関係性が形成され、地域の食卓を支えていることがわかる。

「農協」への出荷、「卸売市場」への直接持ち込みなど市場流通も半数以上を占める。生産に専念したい場合、市場出荷のメリットは大きい。都市の農家は、市場外流通と市場流通をうまく使い分けながら、経営を成り立たせている。

消費者も一緒に耕す

都市農業は新たなステージに入ったが、期待と不安が入り交じる。特定生産緑地の指定意向は高い割合を示し、大幅な減少は避けられたが、これで全てが解決したわけではない。指定意向のない生産緑地も1割あり、10年ごとの更新で今後さらなる減少が推測される。宅地化農地を含めた市街化区域内農地全体への対策がなく、議論がされていないことも問題である。そのため、これからも都市農地が持続できるように制度自体を変えていく姿勢が求められる。

現場レベルでは、都市農地を維持できるように都市農業の担い手を育てる仕組みづくりを一つ一つ積み上げていきたい。その土台を支えるのは「農業の担い手」としての農家である。販路の拡大やローカル・フードシステムの構築が経営を支える。後継者だけではなく、独立就農者が定着できるサポート体制の構築も重要である。東京都では、一般社団法人「東京都農業会議」と各自治体が連携し、09年に初めて独立就農者が誕生した。その数は年々増加している。

また、都市農業の場合は、消費者との近接性を考えると、「多様な担い手」をどのように育て、広げていけるかが、より重要になる。都市農業の良き理解者として「農の担い手」を位置付けたい。つまり、消費者も一緒に耕すことで、都市農業への理解が深まるだけではなく、経営の安定化にもつながる点がポイントである。

例えば、援農ボランティアは経営を支える貴重な戦力となり、農業体験農園の導入で事業の多角化が展開できる。さらに、教育や福祉の現場との連携が進めば、農の担い手像は大きく広がる。「農業」と「農」の担い手が支え合いながら都市農業を守り、その未来を作っていくだろう。

小口広太(おぐち・こうた)

千葉商科大学人間社会学部准教授。1983年長野県出身。博士(農学)。明治学院大学国際学部卒業、明治大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得退学。日本農業経営大学校専任講師などを経て、21年4月から現職。専門は地域社会学、食と農の社会学。

【転載】週刊エコノミスト Online 2023年3月6日「担い手を育てて都市農業を未来へ」小口広太

(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230314/se1/00m/020/005000c)

この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

関連リンク