千葉商科大学人間社会学部の伊藤宏一教授が提唱する「エシカル経済」。その土台となる「循環」と「共有」の理念はすでに近代以前の日本や西欧の社会に根づき、現代にも通じる「持続可能な社会の仕組み」として機能していた。連載2回目の本稿ではその源流を訪ね、これからの社会や経済がエシカルでなければならない理由について考える。

【第2回】なぜ今「エシカル」なのか?

歴史と文化に学ぶ「持続可能な社会」のあり方

健全な社会を地球に取り戻す最終手段「エシカル経済」

「人間の活動が気候変動を招き、異常な気象現象を引き起こして、激化させていることに疑いの余地はない」——

国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は8月9日、李会晟議長によるこのような発言とともに、地球温暖化の根拠に関する第6次評価報告書を発表した。7年ぶりにまとめられた今回の報告書では、前回の表現より強い表現で温暖化の原因が人類の活動にあると断定したうえで、対策を講じたとしても、産業革命前と比べた世界の平均気温の上昇幅は今後20年間で1.5度を超える可能性が高いとした。気温上昇はすでに1.1度に達しており、パリ協定によって国際社会が合意した努力目標は達成できない恐れが出ている。

このような「待ったなし」の状況下において、これまでの大量消費・大量廃棄をよしとする社会の持続可能性はほとんど望むべくもなく、経済活動と資源利用のデカップリング(分離)を実現する新しい社会経済システムの構築が強く求められている。

千葉商科大学人間社会学部の伊藤宏一教授が提唱する「エシカル経済」はまさにその基盤となる理念を示したものであり、中世以降の人間社会がすでに経験してきた「循環」と「共有」の生活スタイルに今一度立ち戻ることにより、この未曾有の危機からの起死回生を期する挽回策である。エシカル(ethical)は英語で「倫理的・道徳的」を意味する。「倫理的な経済」とは何か。本稿第1回でも紹介したその定義は、次のように言うことができる。

エシカル経済とは

自然に対する経済の倫理性や、人と社会・地域に対する経済の倫理性を確保するために、生産・流通・消費・金融・企業行動といった経済活動の全般にわたる倫理性の確立を求めていく社会経済のあり方。「循環」と「共有」を基本理念とし、「循環経済(サーキュラーエコノミー)」「共有経済(シェアリングエコノミー)」などの方策(ビジネスモデル)によってその実現を目指す。

伊藤教授によれば、洋の東西を問わず、経済とはそもそもエシカルなものだったという。その源流をたどり、先人たちが敷いた社会のルールや理念に学べば、現代におけるエシカル経済確立への道のりは存外に近いのかもしれない。

アダム・スミスも認めていた経済の道徳性・倫理性

「よく知られているように、日本語の経済という言葉は漢詩に由来する『経世済民』を意味していました。経は『治める』、済は『救う』であり、経世済民で『世を治め、民を救う』と読みます。民衆を救うというのは倫理的なことですから、もともと経済の中にエシカル的な意味合いが含まれていたわけですね。この言葉は日本では江戸時代まで使われていました」

それが、明治時代に入って西洋から"political economy"の概念が持ち込まれ、津田真道や西周といった学者らによって「家政学」「経済学」と訳されると、次第に経世済民の意味合いは薄れていき、収益や利益を獲得する活動に集約されるようになったという。

一方、その西洋では、18世紀のイギリスに現れたアダム・スミスが近代経済学の基礎を築いた。アダム・スミスといえば経済学書『国富論』の印象が強いが、郷里の大学で教えていたのは道徳哲学(moral philosophy)であり、倫理学(道徳感情論)を土台に、法学(法学講義)、経済学(諸国民の富)が展開された。したがって、今では社会科学に分類される法学も経済学も、当時はモラル、すなわちエシカル的な考えを土台とするものだったと、伊藤教授は言う。

「アダム・スミスが唱えた『諸国民の富』というのは、市場における個人のフェアプレイと共感を最重視するもので、そのうえで『神の見えざる手』が全体の調整を果たすとしていました。自己の利益を追求するだけでなく、人々のためには自らの小さな利益を犠牲にすることも厭わない、そういう共感能力のある個人の存在を前提としていたのですね。それが道徳感情であり、倫理的な経済学でした」

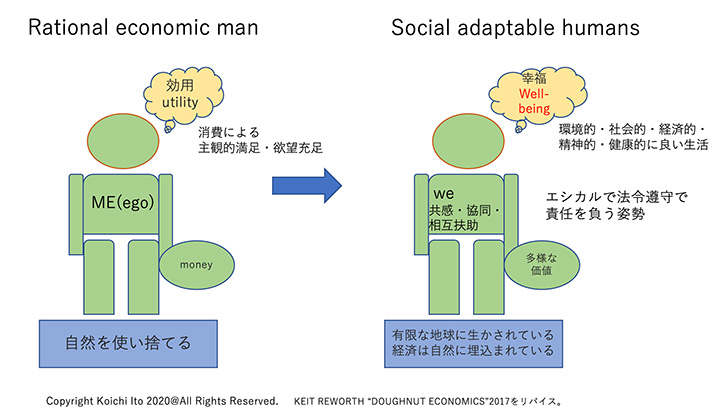

そのようなアダム・スミス時代における「経済を担う人」を人物像で表すと、「自己の利益は追求するが、一方では他者との共同も忘れずに、多様な価値観を認め合い、支え合いながら生きる人」と言うことができる。伊藤教授はこれを「Social adaptable humans」と呼ぶ。

ところが、近代の経済学では「Rational economic man」、すなわち利己的に私益を求めるだけの「合理的経済人」を人物像として想定することが主流となった。これを元に戻し、「社会に適合した人々」が担う経済を再び取り戻すこと、それが「エシカル経済」の本旨である。

ステークホルダー資本主義が光を当てる「社会的価値」

「経済が本来的に有していた倫理性を回復させようとする動きはすでにあります。例えば、アジア人初のノーベル賞経済学者で、『不平等の経済学』や『福祉の経済学』といった、倫理学や哲学に基づく経済学の新しい境地を開いたアマルティア・セン(ハーバード大学教授)の思想にもそれは見られます。また、世界経済フォーラム(WEF)のクラウス・シュワブ会長が提唱する『ステークホルダー資本主義』なども、その1つの表れといえるかもしれません」

ステークホルダー資本主義とは、「企業は株主のためにある」として短期的な利益の追求を重視してきた、新自由主義に基づくここ30年来の経済界のあり方から脱却し、株主や経営層、顧客はもとより、従業員や消費者、地域住民、自治体など、あらゆる利害関係者の利益に貢献すべきであるとする考え方。アメリカの非営利経済団体ビジネス・ラウンドテーブルが2019年8月に発した声明を発端として、世界経済フォーラムが主催する2020年1月の「ダボス会議」でも主題となったことから注目された。

コロナ・パンデミック渦中の同年5月、日経新聞のインタビューに答えてシュワブ会長は、「企業は長期的な利益を追い求めるべき存在である」として、「長期的な成長は幅広い利害関係者すべてに利益をもたらす」「個人を基盤にした民主主義の原理と、個人がつながった地域社会の幸福という双方の観点を併せ持つべきだ」と述べている。

こうした軌道修正は、パンデミックで図らずも露呈した脆弱な経済や社会のあり方を根本から見直し、以前よりもっと公平で寛容な仕組みへと作り替えること、いわゆる「グレート・リセット」の一環でもあり、また、「誰ひとり取り残さない」ことを趣旨とする国連のSDGs(持続可能な開発目標)にも通じている。

「企業活動はもはや、経済的な価値を追求するだけでは成り立たず、社会的な価値も追求しながら成長する方策を探るしかありません。それはつまり、人に対しても、社会に対しても、自然界に対しても倫理的でなければならないということにほかならず、その点で私はエシカル経済とステークホルダー資本主義は大いに関係していると思っています」

近江商人の「三方よし」に見られるように、もともと社会的価値を重視する傾向にあった日本的経営に対して、シュワブ会長は早くから関心を寄せていたといわれる。「三方よし」は「売り手によし、買い手によし、世間によし」だが、「労働者も含めてもっと幅広いステークホルダーの『よし』を考えるのがエシカル経済」(伊藤教授)なのである。

江戸の暮らしに見るエシカル経済の源流

社会の仕組みがかつて「エシカル」であったことは、生活スタイルにおいても実証することができる。例えば、江戸時代。伊藤教授によれば、江戸町民の暮らしに目を向けると、そこにはエシカル経済の根幹をなす「循環」や「共有」の考え方が広くあり、それらがうまく作用することで一種のエコシステム(生態系)を形成していたことがわかるという。

「10年ほど前になりますが、アメリカの建築家で『江戸に学ぶエコ生活術』の著書があるアズビー・ブラウンという人が、動画講演会の『TED』で非常に興味深い話をしていました。いわく、人口140万人を抱える世界最大規模の都市だった江戸は今の東京より人口密度が高く、水や食料確保の問題が大きかったはずなのに、人々はトイレと農業を結びつけることで見事にそれを解決していたと。つまり、汲み取り式で屎尿を集めて農家に売り、作物の肥料として再利用する、そのことで汚物を下水に流すことなく、公衆衛生が保たれ、食物が育ち、なおかつ金品にもなって生活を潤す足しになる。当時のそうした生活様式が、今でいう持続可能な社会のモデルになり得ると指摘したわけです」

同じような問題提起は、江戸文化研究者で元法政大学総長の田中優子氏が書いた『未来のための江戸学』にも見ることができる。田中氏はトイレに加え、生活用水を確保すると同時に排水を集めて海へ還す上下水道の仕組みや、何代にもわたって着回したり仕立て直したりしながら古着屋に売るなどして最後まで捨てない着物、何度壊れても修理屋に出して使い続ける鍋や釜、提灯、傘といった生活雑貨など、さまざまな例を挙げている。

「こうした知恵や工夫が相まって、循環型の生活インフラを形成していたということです。世界最大級の上下水道が完成していた江戸初期と同じ17世紀中頃のパリでは、屎尿は下水に流したり路上に垂れ流したりしていて、その匂いを消すために香水が発達したのです。世界的に見ても、江戸に学ぶべきことは大きいですね」

一方、「共有」の面でも、近代以前の日本には今こそ見直すべき多くの知恵があったと、伊藤教授は言う。新潟県上越市や青森県津軽地方などに見られる「雁木(がんぎ)通り」はその1つ。積雪時においても人々が通りを往来できるよう、町家や商店が道路側に庇を張り出し、誰でも軒下を歩けるように工夫した通路である。「小見世(こみせ)」「小間屋(こまや)」などと呼ぶ地域もある。

雁木通り(新潟上越市高田)

「この雁木の下は公道ではなく私有地ですが、地域のいわば共有財産として、家主が無償で敷地を提供していたのですね。上越市では江戸期にはすでにこの仕組みがあったといいます。ほかにも、地域の利便性をよくするために土地や森林を共有する工夫は古くから行われていて、各地に見られる溜め池などもその好例です。これは分割できない共有地として、道義的責任に基づいて近隣住民が全員で管理をするものでした」

こうした循環・共有の考え方や仕組みを応用し、現在のサーキュラーエコノミー、シェアリングエコノミーの展開に役立てることは十分に可能であると伊藤教授は見る。

「人々が生活スタイルを見直すだけでなく、あらゆる業種の企業や事業者も経営手法を変えなければなりません。それも一刻も早く。世界が本当に持続可能な仕組みをつくれるかどうか、私はこの10年が勝負だと思っています」

次回は企業行動に焦点を当て、エシカル経済の重要な手段となる「サーキュラーエコノミー」について国内外の動向を探っていく。

伊藤宏一(いとう・こういち)

人間社会学部教授。日本FP学会理事。NPO法人日本FP協会専務理事。「金融経済教育推進会議」(金融庁・金融広報中央委員会等で構成)委員。(一社)全国ご当地エネルギー協会監事。専攻はパーソナルファイナンス、サステナブルファイナンス、金融教育、ライフデザイン論。著書等に「サステナブルファイナンス×資産形成 ESG・インパクト投資で人生100年時代を生き抜く」(『FPジャーナル12月号』2021)、「人生100年とライフプラン3.0」(『月刊 企業年金』2017)、『実学としてのパーソナルファイナンス』(編著中央経済社)、H・アーレント『カント政治哲学の講義』(共訳 法政大学出版局)、アルトフェスト『パーソナルファイナンス』(共訳 日本経済新聞社)など。

この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

関連リンク