自然や人や社会に対して倫理的であることを大前提とする新しい経済の仕組み「エシカル経済」。本学人間社会学部の伊藤宏一教授が提唱するその理念を具現する原動力となるのが、ヨーロッパを起点に世界を席巻しつつある「サーキュラーエコノミー(循環経済)」である。これまでの経済では何か問題なのか。次代への課題と方向性を探る。

【第3回】エシカル経済実現の手段

世界が注目する「サーキュラーエコノミー」

環境負荷軽減と経済成長を両立させる新しい仕組み

2022年4月1日、プラスチック資源循環促進法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が施行された。フォークやスプーン、ストロー、ヘアブラシ、歯ブラシといった使い捨てのプラスチック製品の使用量を減らすことを目的に、それらを製造・提供・排出する事業者に対して、削減目標の設定や有償化、環境不可の少ない素材への転換などの対策を講じるよう求める法律である。

廃プラスチック問題が世界的課題となっているのは周知のとおり。海洋中のプラスチックごみの総量はおよそ1億5,000万トンにもおよび、毎年少なくとも800万トンずつ増加する傾向にあり、このまま続けば2050年には魚の量を上回ることになりかねない。エレン・マッカーサー財団は2016年のダボス会議(世界経済フォーラム)でそう警鐘を鳴らした。

問題はプラスチックに限った話ではない。世界的な人口増加と経済発展の裏側で資源採掘量は年々増加傾向にあり、2017年の921億トンから2060年には1,900億トンに倍増すると国際資源パネル(IRP)は予測する。これに比例して廃棄物の量も増大。世界銀行の統計では、世界の一般廃棄物は現状の年間20億トンから2050年には34億トンに増えるとされ、経済発展の著しい東南アジアでその傾向はさらに進むと見られている。

こうした状況下で、従来からの経済の回し方では資源の枯渇とともに破綻が来るのは目に見えており、資源効率性を高めながら環境負荷軽減と経済成長を両立させる新しい仕組みへの転換が求められている。それが循環経済(サーキュラーエコノミー)であり、プラスチック資源循環促進法もこれを推進する政策の一環に位置づけられる。

サーキュラーエコノミーは、千葉商科大学人間社会学部の伊藤宏一教授が提唱する「エシカル経済」においても、シェアリングエコノミー(共有経済)と並んで持続可能な社会の実現に不可欠の手段とされている。エシカル経済とは、自然や人や社会に対して倫理的であること、すなわち命の尊厳を守ることを大前提に、資源採掘→生産・製造→流通→販売→消費→回収のすべての段階において倫理性を追求する経済のあり方をいう。あらゆるモノを無駄にせず、誰かと価値を共有しながら使い続ける姿勢が、企業にも消費者にも求められるのである。伊藤教授は次のように話す。

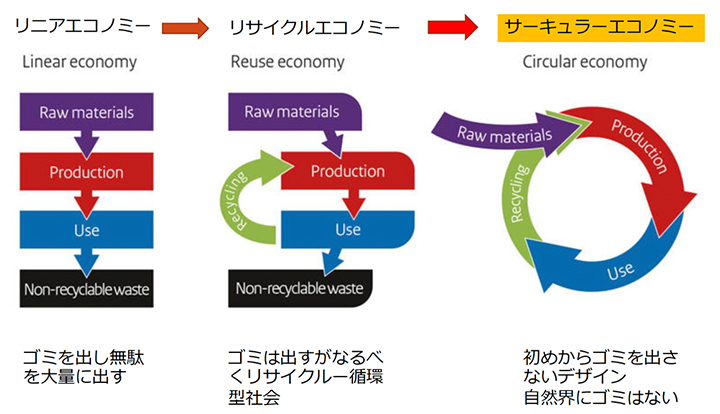

「これまでの近代的な経済システムは、エネルギーや資源を採掘して生産し、それを流通・販売し、消費したら捨てるという、一方通行の線型経済(リニアエコノミー)でした。それが資源枯渇を生み、気候変動にも多大な影響を及ぼしてきた以上、一刻も早く循環経済への大規模なリデザイン(再設計)を進める必要があります」

社会経済システムの大転換で「無駄」から富を

大手コンサルティングファームのアクセンチュアによると、サーキュラーエコノミーは次のように定義されている。

——調達、製造、利用、廃棄という直線型経済システムの中で廃棄されていた製品や原材料などを「資源」として捉え直し、廃棄物を出すことなく資源を循環させる経済の仕組み。

こうした仕組みを実践することで、2030年までに全世界で4.5兆ドル(約500兆円)の経済価値を新たに生むことができるという。そこには「無駄を富に変える」発想がある。

では、これまでのリニアエコノミーの何が無駄だったのか。アクセンチュアでは、

- 資源の無駄

- 資産(キャパシティ)の無駄

- 製品寿命(ライフサイクル)の無駄

- 潜在価値の無駄 の4点を挙げている。伊藤教授に補足してもらった。

1.資源の無駄

「使い捨てプラスチックのように再利用できない素材やエネルギー源を使うことは無駄です。海洋生分解性プラスチックやバイオプラスチック、再生可能エネルギーへの転換を急がなくてはなりません」

2.資産(キャパシティ)の無駄

「1日に1時間しか使われない自家用車や空き家など、利用頻度が少ない、あるいはまったく使われない資産が無駄になっています。カーシェアリングなどの工夫が必要でしょう」

3.製品寿命(ライフサイクル)の無駄

「ある期間が過ぎたら買い換えてもらえるよう次々に新しい製品を市場に投入していく、いわゆる『計画的陳腐化』に見られるように、まだ使えるのに捨てられてしまう製品がたくさんあります。食品ロス問題もその1つです」

4.潜在価値の無駄

「廃棄物に使われている部品や素材、燃料の中にはまだ使用できるものが含まれています。ほとんどすべての素材に廃棄物を再利用したナイキのシューズのように、捨てられていた価値を再生する姿勢が求められます」

「これらの無駄を解消し、使い終わった素材を再生して販売する、使われていない資産を貸し出す、製品のライフサイクルを長くして修理や部品交換のサービスを提供する、といった工夫をすれば、それぞれの行為が付加価値を生み、新たな収益へとつながるのです」

リニアからリサイクリング、そしてサーキュラーへ

こうした経済活動の無駄を解消する取り組みとして、これまでもリサイクル(破棄物を原材料に戻して作り直す)、リデュース(原材料や廃棄物の量を減らす)、リユース(製品や部品を再利用する)のいわゆる3Rが重要であるとして、日本政府は1999年に発表した「循環型経済ビジョン」を機に国際社会に先駆けて対策を講じてきた。

その結果、最終処分場における残余年数で見た場合、1999年から2017年までの18年間で、一般廃棄物は8.5年から21.8年へ、産業廃棄物は3年から17年へと改善した。また、リサイクル法の徹底により、エアコンやテレビ、冷蔵庫などの家電の再商品化率、ペットボトルやアルミ缶のリサイクル率などでいずれも80~90%に達するなど、国際的に見ても高い実績を上げている(経済産業省発表)。

「それでもなお、このような循環型の『リサイクリングエコノミー』は製品ライフサイクルの一部において再生を実現しているに過ぎず、依然として廃棄物の発生を前提としている点でリニアエコノミーの延長線上にあると考えられます。そして、そのやり方ではもう対処できないほど、破棄物が蓄積されてしまっている。それを解決する手段として注目されているのが、循環経済=サーキュラーエコノミーです」

伊藤教授によれば、サーキュラーエコノミーでは廃棄物の発生は前提とならず、限られた資源や原材料を何度も繰り返し使えるよう初めから設計し、製品ライフサイクルの全段階を通じて循環させることを基本としているという。

出典:オランダ政府「A Circular Economy in the Netherlands by 2050」(https://www.government.nl/topics/circular-economy)をもとに作成

「このような経済システムを確立することで、資源の利用が最小限に抑えられ、資源の枯渇に歯止めがかかるとともに、資源調達コストの最小化も可能になります。同時に、自動車や住宅などですでに見られるような共有サービスの進展とも相まって、資産の無駄が減り、製品寿命を延ばすこともできるでしょう。さらに、再生可能エネルギーの活用なども進めることで、経済活動と資源利用のデカップリング(分離)が実現するというシナリオが描かれるのです」

日本古来の知恵を世界の未来に生かすとき

注目すべきは、循環経済の必然性について半世紀近くも前に指摘していた日本の専門家がいたことである。1969年に情報化社会の到来を予見したことでも知られる東京工業大学教授で未来学者の林雄二郎氏は、著書『日本型成熟社会』(中央経済社1975年刊行)の中で次のように述べている 。

——リサイクルは廃棄物の再⽣利⽤とされているが、それは極めて局部的かつ消極的なリサイクルだけであって、⼯業の論理の付け⾜しに過ぎない。リサイクルつまり循環は本来、⾃然の摂理であり、農業は循環なくしては存⽴し得ず、循環を前提にした産業である。⼯業の論理の中にいかに⾃然の摂理・農業の論理を組み⼊れていくか、リサイクル機能は、そのような視座から考えられねばならない。

——今⽇必要なのは、最初から循環を前提にしたプロセスを考えて製品を作ること、であり、それは「⼯業の農業化」ということになる。

これを踏まえて伊藤教授は、「林⽒が使⽤している『リサイクル』という⾔葉は、『サーキュラー』を意味しています。林⽒とともに私もリニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへの転換は、技術的改良や個別的イノベーション、あるいはビジネスモデルの⼀種といった次元の話ではなく、250年続いた近代⼯業⽂明の中核概念と、それに基づく産業のあり⽅の根本的な転換であると考えています」と話す。

第2回「なぜ今『エシカル』なのか?」の記事でも述べたように、このような「循環」の理念は近代以前の世界、とりわけ日本社会の農村生活などでごく自然に実践されてきたことであり、今いわれている「持続可能な社会」の実現に向けた循環経済や共有経済への転換も、往時の社会経済システムへの回帰を意味するものに他ならない。伊藤教授はその視座のもとに、自然の摂理=エシカルの概念によって規定される経済のあり方を提唱しているのであり、それを実践するための手段の1つがサーキュラーエコノミーである、と考えている。

なお、サーキュラーエコノミーの推進で知られる前出のエレン・マッカーサー財団では、「サーキュラーエコノミーの3原則」として以下3つの実践を提唱している。ここでも農業に言及されていることは興味深い。

1.廃棄と汚染を出さない設計

製品を使い続けること、再生を繰り返すことを前提に、あらかじめ廃棄や汚染を出さない仕様で設計(デザイン)する。

2.製品と原料(素材)を使い続ける

製品や部品、素材を最大限に利用可能な範囲で循環させることで、資源からの生産を最適化する。

3.自然システムを再生させる

限りある資源をストックし、再生可能な資源フローの中で収支を合わせることにより、自然資本を保存または増加させる。例えば、環境再生型農業のように、炭素を植物と土に固定させることで、多様な種が共存できる健康な土に作り変え、カーボンポジティブ(排出量よりも多くのCO2を吸収すること)を実現する。

コロナ後に向けて胎動するヨーロッパの戦略

このようにサーキュラーエコノミーが日本古来の生活との親和性も高いことを考えると、国際社会において日本がそのイニシアチブを取る意義は大きいと伊藤教授は言う。しかし、実際にはサーキュラーエコノミーはヨーロッパが先導しているのが実状だ。

2015年12月、国連でSDGs(持続可能な開発目標)が採択されたのと同じ年、EUの政策執行を担う欧州員会は「サーキュラーエコノミー・パッケージ(CEP)」を策定した。「製品や材料、資源の価値をできる限り長く保ち、廃棄物は最小限に抑える」ことを目的とするこの政策は、経済活動と環境影響のデカップリングを目指すものであると同時に、EU経済の国際競争力強化に向けた成長戦略としても位置づけられている。

そのため、プラスチック、食品廃棄物、希少原料、建築・解体、バイオマスなどを優先分野として、「エコデザイン指令作業計画」などの具体的なアクションプランを示したうえ、2030年までにEU企業全体で6,000億ユーロ(約78兆円)の節減効果と58万人の雇用創出を達成するとしている。

これを受けて欧州各国では独自のサーキュラーエコノミー戦略を次々に策定、2019年までに10カ国以上が具体的な政策とロードマップを公表した。例えば、フランスでは「生産」「廃棄物管理」「消費」「ステークホルダー動員」の4つを重点分野として50項目にわたる達成目標を設定するなど、分野別に政策が具体化してきていることが欧州全体に見られる傾向だと伊藤教授は言う。

「それに加えて、世界中を覆ったコロナ禍からの復興策として、欧州各国のサーキュラーエコノミー政策にいっそう磨きがかかった観がありますね。フランスでは2020年にサーキュラーエコノミー法を制定し、使い捨てプラスチック製品の廃止や、製品の保証期間の延長、売れ残り品の廃棄禁止などを義務づけました。計画的陳腐化への対抗措置として、家電などの製品には修理可能性を表す指数を設けるよう求めています。いわゆる経済政策ではなく法律とすることで、より厳しく実効性を高めていることがポイントです」

こうした動きの背景には、2020年5月に欧州委員会が発表した総額7,500億ユーロ(約98兆円)からなる復興基金案、いわゆる「グリーンリカバリー計画」において、復興策の基軸はデジタル化に加え、気候変動対策やサーキュラーエコノミーであるべきだとされたこともあるようだ。「つまり、グリーンリカバリーこそが未来への成長戦略であるという認識が、欧州に端を発して今や世界レベルで浸透しつつある状況です」(伊藤教授)。

気候変動問題に取り組む日本企業への期待

他方、日本においてもサーキュラーエコノミーに向けた取り組みは加速しつつある。2020年5月に経済産業省が「循環経済ビジョン2020」を発表したのと前後して、経産省と環境省が「サーキュラー・エコノミーおよびプラスチック資源循環ファイナンス研究会」を立ち上げ、また9月には環境省と経団連が「環境と成長の好循環に向けたコロナ後の経済社会の再設計(Redesign)」と題する提言をとりまとめた。

だが、伊藤教授の印象とすれば、「ようやくスタート地点に立ったという段階。先進国の最後尾になんとかキャッチアップした状況でしょう。絵に描いた餅に終わらないよう、どのようにして実効性を高めるかが課題」といえそうだ。

そうした中、実業界ではTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の趣旨に賛同し、気候変動に関する財務情報開示に積極的な日本企業が増えていることは期待が持てると、伊藤教授は言う。TCFDとは、G20財務相・中央銀行総裁会議の要請を受けた金融安定理事会(FSB)によって2015年に設立された機関で、世界中の企業や団体に対して、気候変動関連リスクや機会に関する情報の開示を推奨している。2022年2月現在、世界全体で3061の企業・機関がTCFDへの賛同を示し、そのうち日本が最も多い726を占める。

気候変動に関するリスクや機会を経営戦略に組み込むことは、企業が機関投資家や金融機関から高い評価を得るために不可欠な要素となるに違いなく、またそうした企業であれば、脱炭素化や循環経済への取り組みにも実効性が期待できるのである。

「いずれにしても、コロナ禍を経験した日本と世界にとって、2021年が、持続可能な未来に向けた脱炭素化と循環経済の本格的なスタート元年となったことは間違いありません。これからの企業活動は、サーキュラーエコノミーへの転換、ひいてはその先にあるエシカル経済の実現に向けて舵を切らない限り、逆に収益を損なうことになっていくでしょう。長らく停滞する日本経済を立て直すためにも、私はもうこの道しかないと考えています」

次回以降は、エシカル経済を担う人材の教育や個人の行動について、また具体的な企業活動について紹介していく。

伊藤宏一(いとう・こういち)

人間社会学部教授。日本FP学会理事。NPO法人日本FP協会専務理事。「金融経済教育推進会議」(金融庁・金融広報中央委員会等で構成)委員。(一社)全国ご当地エネルギー協会監事。専攻はパーソナルファイナンス、サステナブルファイナンス、金融教育、ライフデザイン論。著書等に「サステナブルファイナンス×資産形成 ESG・インパクト投資で人生100年時代を生き抜く」(『FPジャーナル12月号』2021)、「人生100年とライフプラン3.0」(『月刊 企業年金』2017)、『実学としてのパーソナルファイナンス』(編著中央経済社)、H・アーレント『カント政治哲学の講義』(共訳 法政大学出版局)、アルトフェスト『パーソナルファイナンス』(共訳 日本経済新聞社)など。

この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

関連リンク