2024年7月2日

メタバース教育の事例研究および主要プラットフォームにおける実験と分析 成果報告

研究代表者 鎌田 光宣(人間社会学部 教授)

1.研究成果の概要

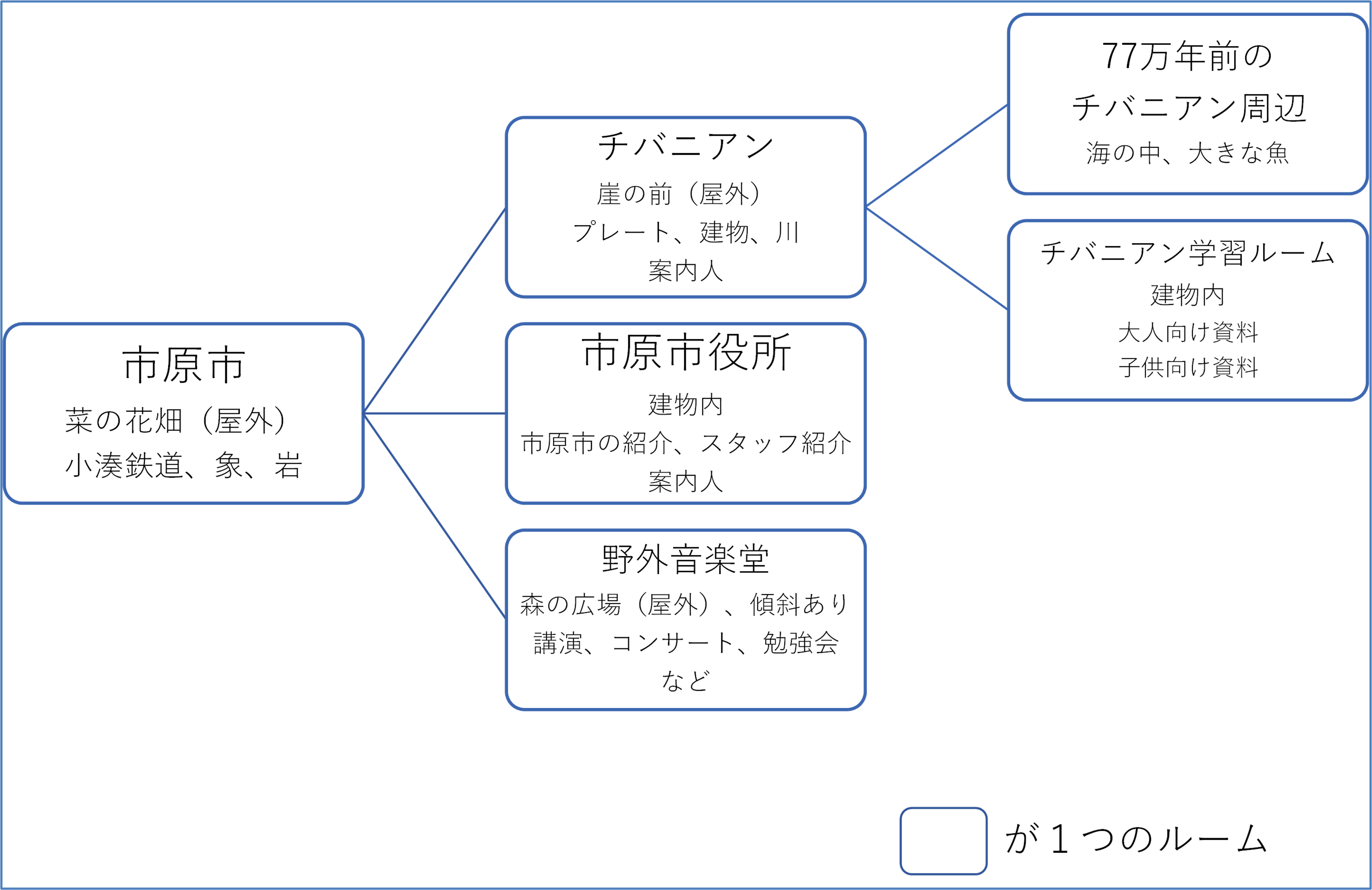

(a) 産学官連携による千葉県市原市公式メタバースの構築 千葉県市原市とNTT東日本、鎌田ゼミは産学官連携により、市原市の公式メタバースの構築を行った。このプロジェクトでは、NTT XRの「DOOR」をメタバースのプラットフォームとして活用している。この取り組みにおいて、鎌田と鎌田ゼミの学生有志がメタバース空間の開発を担当し、NTT東日本は技術的なサポートを提供している。市原市からは、チバニアンや市原市に関する情報が提供されている。

具体的には、2月までに市原市やチバニアン、および77万年前のチバニアン周辺のメタバース空間の制作が完了した。これにより、チバニアンの資料をメタバース内で展示し、ユーザーがバーチャル空間で学び、体験できるようになった(図1,2,3)。4月までに、市役所の窓口となるメタバース空間も構築し、市民がメタバースを通じて行政サービスにアクセスできるようにする予定である。

4月中旬には市長による記者会見が予定されており、このプロジェクトの進行状況や成果が広く報告される予定である。メディアを通じての発表は、プロジェクトへの関心を高めるとともに、市原市のデジタル化への取り組みを広く知らせる機会となる。

本プロジェクトの最終目的は、行政DXを推進し、メタバース上での行政案内や行政手続きを可能にすることにある。これにより、市民に新しい形の行政サービスを提供し、アクセスの利便性を高めることを目指している。メタバースを通じて、市民がどこからでも気軽に行政サービスを利用できるようになり、デジタル化が進む中で市原市の行政サービスが大きく変革されることが期待されている。このプロジェクトは、テクノロジーを活用した公共サービスの提供における革新的な試みであり、市原市がデジタルトランスフォーメーションの先駆者として位置付けられるきっかけとなる。メタバースの可能性を生かしたこの取り組みは、他の自治体にとっても参考となり得るモデルであり、デジタル化が進む社会において重要な意味を持つ。

図1 市原市メタバース 全体像

図2 「DOOR」で制作した市原市の入り口となるルーム

図3 「DOOR」で制作したチバニアンのGSSP地点のルーム

2024年2月20日に開催される千葉県DX推進協議会 DXリテラシ向上対策部会第3回共同研究会において、「メタバースの歴史」をテーマに発表を行う予定である。

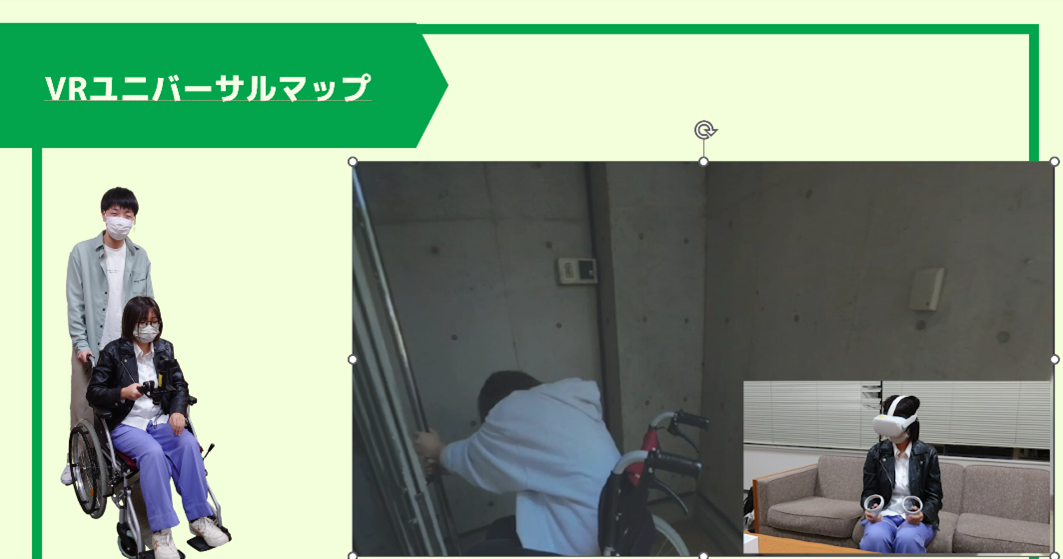

(b) 「学内ユニバーサルマップ制作プロジェクト」(学生の活動、同窓会奨学研究に応募)におけるメタバース(VR)アプリの構築とコンテンツの制作

学内の車椅子利用者のための移動ルートを調査し、それをVRコンテンツとして制作している。このプロジェクトの目的は、車椅子を使用する人々が学内で直面する移動の難しさを理解し、改善策を提案することにある。アプリケーション開発ソフト「Unity」と、HMD「Meta Quest3」、180°立体視カメラ「Vuze XR」を使用してVRコンテンツを作成している。このVRコンテンツでは、ユーザーがバーチャルな商大内を自由に探索できるようになっている。操作方法はテレビゲームに似ており、直感的で理解しやすい。また、180°立体視映像を活用し、ユーザーが実際の車椅子利用者の視点で学内を体験できるようになっている。(図4)

このVR体験を通じて、車椅子を利用する人々の日常の困難に対する理解を深め、学内でのバリアフリー化の必要性を訴えている。また、VR技術を活用することで、多くの人々に対して視覚的かつインタラクティブな形で情報を提供し、より深い興味と関心を引き出すことを目指している。このプロジェクトは、テクノロジーと社会的課題の解決を組み合わせた、革新的な試みである。VRコンテンツの制作を通じて、バリアフリーに関する認識を高め、より多くの人々が共感し、行動を起こすきっかけを作ることを期待している。

図4 HMDを装着し、180度立体視映像を見ている様子

(c) メタバースを用いた教育手法に関する調査と実験

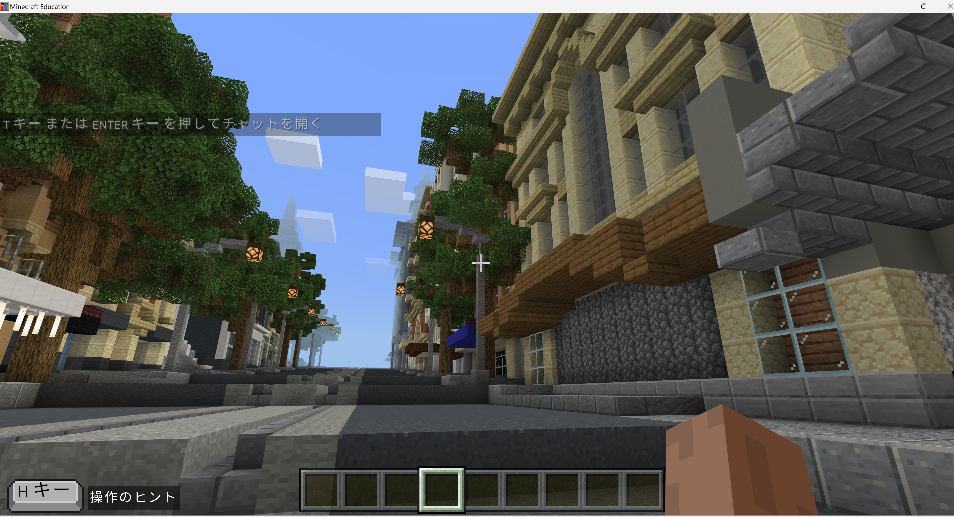

マインクラフトエデュケーションエディションは、教育目的に特化したバージョンのマインクラフトで、特に小中学生を対象とした幅広い教育活動に利用可能である。このプラットフォームを活用することにより、STEM教育、歴史や文化の学習、チームワークとコラボレーションといった多様な教育的アプローチが実現可能である。特に、歴史や文化に関する学習では、異なる文化や歴史的な建造物を再現することで、生徒の興味を引きつけ、学習内容をより深く理解させることができる。また、マルチプレイヤーモードを利用することで、生徒同士の協力やチームワークのスキルを育成することが可能である。

これらの教育が実際の教育現場でどのように機能するかを検証するために、ゼミで実際に学生を小学生に見立てた教育実験を行った。その結果、操作方法に慣れるまでに時間がかかることが明らかになった。また、教員一人では対応が難しく、ゲームによく慣れているクラスメイトが他の生徒・児童に教える形式が必要であることが判明した。さらに、複数人で共同作業を行う場合、プロジェクトの進行にはより多くの時間が必要となる。

この実験から、マインクラフトエデュケーションエディションを効果的に教育に取り入れるためには、適切な事前準備と生徒・児童間の協力、教員のサポートが重要であることがわかる。また、生徒・児童がプラットフォームに慣れ親しむことで、その教育的ポテンシャルを最大限に引き出すことが可能になる。このような教育ツールを活用することで、生徒・児童たちは新しい形の学習に挑戦し、創造性や協働スキルを育成できる機会を得ることができる。今後、教育現場でのマインクラフトの活用がさらに進むことで、教育の質の向上が期待される。

図5 マインクラフトエデュケーションエディション

2.著書・論文・学会発表等

【論文(査読あり)】

鎌田光宣,“仮想空間における180度ステレオ動画の再生手法およびVRコンテンツの提案”,国際 ICT 利用研究学会研究会研究論文誌 第3巻 第1号,pp.11-15, 2024