フェアトレードとは、「発展途上国との貿易において、フェアなトレード(公正な取引)をすることにより、途上国の人々の生活を助ける」しくみのことです。

フェアトレードをさらに拡大していくために、わたしたちにできることはフェアトレード商品を選ぶことですが、そのほかに、フェアトレードの現状についてよく知ることも大切です。

この記事ではフェアトレードのメリット・デメリット、現状と問題点について解説します。

現地の生産者を助けるだけじゃない。わたしたちにもある、フェアトレードのメリット

フェアトレードの重要な目的として、生産者に適正な代金を支払うことで生産者を助けるということがありますが、そのほかにも以下のようなメリットがあります。

フェアトレードのメリット

| 生産者にとってのメリット |

|

| 消費者にとってのメリット |

|

| 企業にとってのメリット |

|

| 社会や環境にとってのメリット |

|

チョコレート農園を例にあげて詳細を見てみましょう。

チョコレートの原料であるカカオは、ガーナ、コートジボワールなど西アフリカが主な産地です。この地域のカカオ農園では多くの子どもが学校に行かずに働く「児童労働」が問題になっています。貧困や教育機会の欠如などに加え、労働者の賃金が安く、少しでも収入を増やすため、子どもが労働力として駆り出されます。また、農園内で使われる農薬が労働者や環境に悪い影響をおよぼしていることもあります。

そんなカカオ農園でフェアトレードをしたとき、以下のようなメリットがあります。

生産者にとってのメリット

事業者が適正な価格、つまり今までよりも高い金額でカカオを購入するようになったら、労働者の収入が増えます。働く人たちとその家族の生活は安定し、子どもは労働をやめて学校に戻ることができます。教育を受けた子どもたちには将来、農園労働以外の仕事を選択する未来が開けるし、留学して海外で学んだ知識を地元に還元するなど、農園を発展させる人材も出てくるかもしれません。

消費者にとってのメリット

フェアトレードにより収入が安定したカカオ生産者は、フェアトレード支援者の協力のもとで、栽培技術を学び、より質の高い作物ができるようになります。農薬をできるだけ使わないオーガニック農法などで安全・安心なカカオ作りも可能です。私たちは、お店でフェアトレード認証マークを目印にチョコレートを選ぶことで、他の一般的な品よりも比較的安心・安全でおいしいチョコレートを食べることができます。また、コンセプトやパッケージデザインにこだわったチョコレートは自分で楽しむほか、プレゼントにも適しています。

企業にとってのメリット

フェアトレードで原材料や製品を調達して消費者に販売する企業は、生産者に配慮し途上国を支援している企業ということでイメージアップが期待できます。こうした企業は対消費者のイメージがよくなるだけでなく、ESG投資の対象となったり、株式市場で資金を集めやすくなったりします。

社会や環境にとってのメリット

発展途上国で、現地の人の収入が増えれば地域経済が成長します。フェアトレードでは地域を支援するプラスアルファのお金(フェアトレード・プレミアム)を生産者やその団体に支払うことも定められていますが、その資金で学校や病院が建てられ、くらしが安定して豊かになります。治安がよくなり、紛争や戦争につながる地域や民族のトラブルも減らすこともできるでしょう。

また、農薬や化学肥料を減らすことで生態系を守り、環境破壊を防ぐことができます。つまり、社会や環境が今もこれからも、安心で「持続可能」になるということです。

※持続可能(サステナブル)意味については以下の記事を参照

さらに、「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんなに」「陸の豊かさも守ろう」「パートナーシップで目標を達成しよう」など、世界全体が目標にしているSDGsの実現にもなります。社会や環境が持続可能に近づくということは、わたしたち一人ひとりにとっても望ましいこと。これもフェアトレード商品を選ぶべき大きな理由となります。

フェアトレードが進まない理由とは? フェアトレードのデメリット

生産地を助けるだけでなく消費者・企業にもメリットがあり、SDGsにも貢献するフェアトレードですが、なかなか進んでいかない現状があります。

フェアトレードのデメリットは何でしょうか。

フェアトレードのデメリット

| 生産者にとってのデメリット | なし(※) |

| 消費者にとってのデメリット |

|

| 企業にとってのデメリット |

|

| 社会や環境にとってのデメリット | なし(※) |

※ただしすべてのフェアトレードが十分にうまくいっているわけではないので、個々のフェアトレード事例で問題点や改善点はあります。

生産者にとってのデメリット

フェアトレードのしくみそのものは、生産者にとってデメリットはありません。

しかし、個別のフェアトレード事例では「他の作物の栽培への転換が難しい」「市場価格が上がったときに他の事業者との取引が制限される」などのデメリットが生じる可能性があります。

消費者にとってのデメリット

フェアトレード商品は一般的な商品より割高で、とくに経済的に余裕がない消費者はフェアトレード商品を選択することが困難です。これは、日本などでフェアトレード市場が広がらない大きな理由です。また、フェアトレードの商品のバリエーションが少ないため、食品や衣料品など「こんな商品が欲しい」というニーズに合う商品が見つからないこともあります。

企業にとってのデメリット

企業は生産者に対して通常の市場価格より高い価格で原材料や製品を購入するので、当然コストが高くなるというデメリットがあります。特に中小企業はコストを負担する余裕がなく、理念としてのフェアトレードに賛同していても実際に実践しにくいということもあります。

社会や環境にとってのデメリット

フェアトレードのしくみは社会や環境にデメリットがないように配慮して設計されています。

しかし、フェアトレードでは市場価格とは別の価格を設定するので、自由市場経済のメカニズムが働かない場合があります。したがって、サプライチェーン(原料調達・製造・輸送・販売などの流れ)のなかでコストがかかってしまうというような問題が生じる可能性もあります。

フェアトレードは生産者にとってベターですが、ベストな方法が常に行われているとは限りません。フェアトレードの問題点については、後ほど紹介します。

フェアトレードの市場規模はどのくらい?

フェアトレードジャパンのサイトに以下の記載があります。

「国際フェアトレード認証製品の推定市場規模は、2016年、約78億8千万ユーロ(約9,470億円以上~ 2016年平均為替レート)に達しました。」

引用 フェアトレードジャパン

日本円で約9,470億円ということはざっと1兆円。これは世界のマーケットにとってあまり大きくない割合のように思われますが、フェアトレードジャパンのサイトでは、上記の引用に続けて以下の記述もあります。

「特にカカオは、 世界的なサステナビリティ対応へのニーズの高まりもあり、販売量が対前年比34%増と大幅に伸長したほか、主要プロダクトであるコーヒー(対前年比3%増)、バナナ(対前年比5%増)、砂糖(対前年比5%増)、茶(対前年比5%増)も堅実に成長しています。」

引用 フェアトレードジャパン

フェアトレード商品の市場規模は年々着実に拡大しています。

上に紹介したような品目においては、フェアトレードはかなり一般化してきているといえます。今後はシェアがさらに拡大するとともに商品の種類も増えていくことが期待されています。

フェアトレード先進地域の欧州に比べて、日本の市場規模は小さい

では、世界のどんな国でフェアトレードが進んでいるのでしょうか。

アメリカ、イギリス、ドイツなどがフェアトレード先進国で、特に欧州は世界のフェアトレードをリードしています。

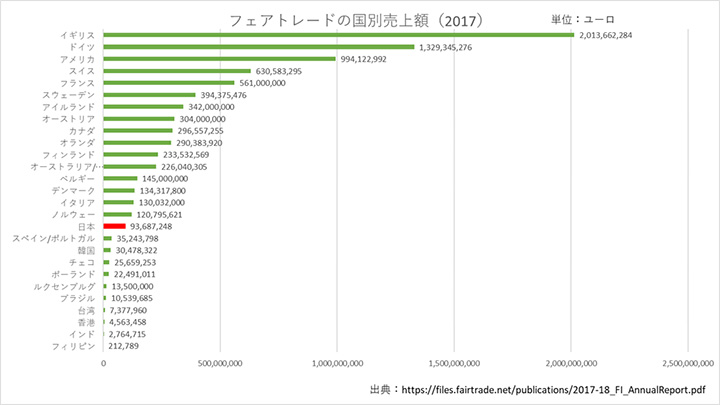

以下は、「ANNUAL REPORT 2017-2018」に掲載されている各国のフェアトレード売上高をグラフにしたものです。

グラフから、フェアトレードの浸透度にはかなりばらつきがあり、欧米先進国以外ではフェアトレード市場は非常に小さいことがわかります。このグラフに掲載されていない国についてもデータがないわけですから、あまり市場が育っていないと推測できます。

次に、同じデータからひとりあたりのフェアトレード商品購入金額を計算してみると、以下の通りです。

ひとりあたりの年間フェアトレード商品購入金額(2017)

| スウェーデン | 4,735円 |

| イギリス | 3,670円 |

| ルクセンブルグ | 2,743円 |

| デンマーク | 2,804円 |

| ノルウェー | 2,747円 |

| ドイツ | 1,933円 |

| アメリカ | 367円 |

| カナダ | 974円 |

| 日本 | 89円 |

出典 https://files.fairtrade.net/publications/2017-18_FI_AnnualReport.pdf

一人当たりの金額にすると、人口が少ない北欧やカナダでもフェアトレードが浸透していることがわかります。地球環境問題に積極的に取り組む北欧は、フェアトレードでも先進地域なのです。

そして日本のフェアトレード商品購入金額は約90円。欧州では数千円、アメリカやカナダでは数百円なのと並べると非常に小さな金額です。

日本ではコロナ禍を経て家庭用フェアトレードコーヒーの売上拡大や、フェアトレードチョコレートの販売増加により、市場規模は前年比約120%を超える増加となりました。特に、サステナビリティ戦略に力を入れる小売主要大手各社は、プライベートブランドでのフェアトレード商品化や品揃えの拡充を大きく加速させたことにより、市場が一気に拡大し市場成長への期待が高まっています。

フェアトレードの4つの問題点

「フェアでないトレードを改め、生産者や途上国を支援し、環境を保護する」というフェアトレードの方向性は正しく、これまで世界が取り組んできたフェアトレードは大きな成果を上げてきました。しかし、今後に向けての課題や改善点もあります。

フェアトレードの問題点として、以下が挙げられます。

1.フェアトレードに積極的でない国・企業・消費者を巻き込むことが難しい

フェアトレードはそのスタートから現在まで、企業やNGO、消費者などの自由意思に基づいて進展してきました。したがって、従来型の貿易や生産のスタイルを続ける人もいます。消費者の側でも、フェアトレード商品を積極的に買う人がいる一方で、価格の安さ重視で選ぶ人もいます。また、国別に見ても、フェアトレードや環境問題を重要政策として推進している国とそうでない国があり、その違いはフェアトレード市場規模の差によく表れています。

「やる人はやるが、やらない人はこれからもやらない」という状況が続くとすれば、残念ながら、フェアトレード市場の拡大には限界がある、といえるでしょう。

2.フェアトレードの基準があいまいで、正しい周知ができていないことがある

WFTO(World Fair Trade Organization)は「国際フェアトレード基準」を定めていますが、この基準を満たしていなければフェアトレード商品だと名乗ってはいけない、というルールにはなっていません(国際フェアトレード認証ラベルを製品に貼付するためには基準順守が求められます)。実際に、大企業や大きなNGOは独自のフェアトレード基準に基づいてビジネスモデルを実践していることもよくあります。それらすべてに問題があるというわけではなく、なかには国際フェアトレード基準とは異なるルールで運用しているものもあります。しかし、いくつものフェアトレード基準があることで、消費者にとって非常にわかりにくくなっていることは事実です。

※国際フェアトレード基準については以下の記事を参照

また、フェアトレードを手がける企業・団体には2種類あることも知っておく必要があります。

- フェアトレード商品だけを販売している

- 取り扱い商品の一部にフェアトレード商品を取り入れて販売している

どちらの企業・団体も「フェアトレードに取り組んでいる」ことをPRしていますが、個々の企業・団体がどれくらいフェアトレードに積極的なのかは、消費者が自分で判断する必要があります。

3.市場メカニズムが働かないことにより、非効率やイノベーションの不足が生じることがある

フェアトレードのデメリットのところでも少し触れましたが、フェアトレードは、市場価格より高い取引価格を設定することで市場経済のメカニズムから切り離されてしまう場合があります。競争原理が働く市場経済においては「業務効率化などによるコスト削減」や「イノベーション」が常に起こりますが、非営利事業では必ずしもそうなりません。生産者にとってメリットがあるフェアトレード事業を行っていたはずが、隣の農園のフェアトレードではない一般的なビジネスが成功し、その生産者がより大きな収入を得ていることもあり得ます。

現状で機能しているフェアトレードにおいても「透明性や効率性のある、よりよいビジネスモデル」「柔軟に変化に対応できるモデル」へとイノベーションを重ねていくことによって、フェアトレードのシェアはさらに拡大するはずです。

4."フェアトレード"から"対等な取引"への道筋が見えていない

「フェアトレード」は、「フェアでないトレード」を是正する取引方法ですが、今後ずっと続けるべきものではありません。フェアトレードを通じて生産者・現地の地域社会・途上国が豊かになることで、フェアトレードの必要がなくなり、先進国同士の貿易と同じような"対等な取引"が持続的に行われることがゴールです。しかし先進国と途上国の格差はなかなか縮まらず、その道筋は見えてきません。

残念ながら、ゴールまではまだ遠い道のりといえます。

【まとめ】 フェアトレードのこれから

ここまで、欧州はフェアトレードの先進地域であること、日本ではフェアトレードがまだまだ進んでいないこと、フェアトレードの現状には課題や問題点もあることを紹介してきました。

今後は、問題点を解消しながらさらにフェアトレード市場を広げていくことが必要です。そのためにわたしたちができることは、日本ではまだまだ不十分なフェアトレードへの、一人ひとりのアクションです。

今回紹介したなかで特に覚えておきたいのは、日本人一人当たりのフェアトレード商品年間購入額がわずか90円ということ(2017年時点)。これを200円、300円とできる範囲で増やすことがフェアトレードの支援につながります。一人ひとりがフェアトレード・ラベルのついた板チョコ1枚、コーヒー1杯を購入することが、大切な一歩となります。

この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

関連リンク